| NNB Numismatisches NachrichtenBlatt, Jahr 2022 |

Ausgabe Januar 2022-Russische Hoheitszeichen

| 71. Jahrgang 01/2022 | Themen | |||

|

|

|||

|

Titelbild: Hoheitszeichen Staatssymbole im engeren Sinn sind Flagge, Wappen und Hymne, weitergefasst kommen insbesondere Münzen, Geldscheine und Briefmarken dazu. Sie gestatten häufig differenziertere Aussagen zum Selbstverständnis des Staates und machen die Entwicklung desselben in kleineren Schritten sichtbar. Die Auflösung der UdSSR zog sich über einen längeren Zeitraum hin. Russland selbst hatte bereits am 11. Juni 1990 seine Souveränität erklärt. Michail Gorbatschow erklärte am 25. Dezember 1991 im Fernsehen seinen Rücktritt als Präsident der UdSSR und um 19.35 Uhr Moskauer Zeit wurde auf dem Kreml die Unionsflagge mit Hammer und Sichel eingeholt und stattdessen die weiß-blau-rote Flagge Russlands gehisst, die de facto am 19. August 1991 als Nationalflagge eingeführt worden war. Die hier abgebildete russische Flagge als Hoheitszeichen über dem Kreml ist ein Detail der 500-Rubelnote von 1993. Hintergrund: Die Basilius-Kathedrale am Roten Platz ist ein Wahrzeichen Moskaus und Russlands (Foto: pixabay).

|

||||

Ausgabe Februar 2022-Der Schatz von Bliesenbach

| 71. Jahrgang 02/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelbild: Der Schatz von Bliesenbach Im Schatzfund von Bliesenbach ist als wichtigste Münze der Denar Typ Hävernick 473 vertreten. Dank der erhaltenen Legendenteile kann der Typ nun erstmals richtig gelesen und einer bestimmten Münzstätte zugewiesen werden. Die erhaltene Buchstabenfolge „(..)CTVS.QVI (...)“ lässt sich schlüssig zu der Umschrift „SANCTVS QVI(rinus)" ergänzen. Der Heilige Quirinus war Schutzpatron der Hauptkirche von Neuss, wo seine Reliquien aufbewahrt werden. Die Münze Hävernick 473 ist die einzige gesicherte Neusser Münze von Erzbischof Arnold I. und gleichzeitig die zweite bekannte Neusser Prägung des Mittelalters überhaupt. Im Hintergrund: Die Fundsituation des Schatzes von Bliesenbach.

|

||||

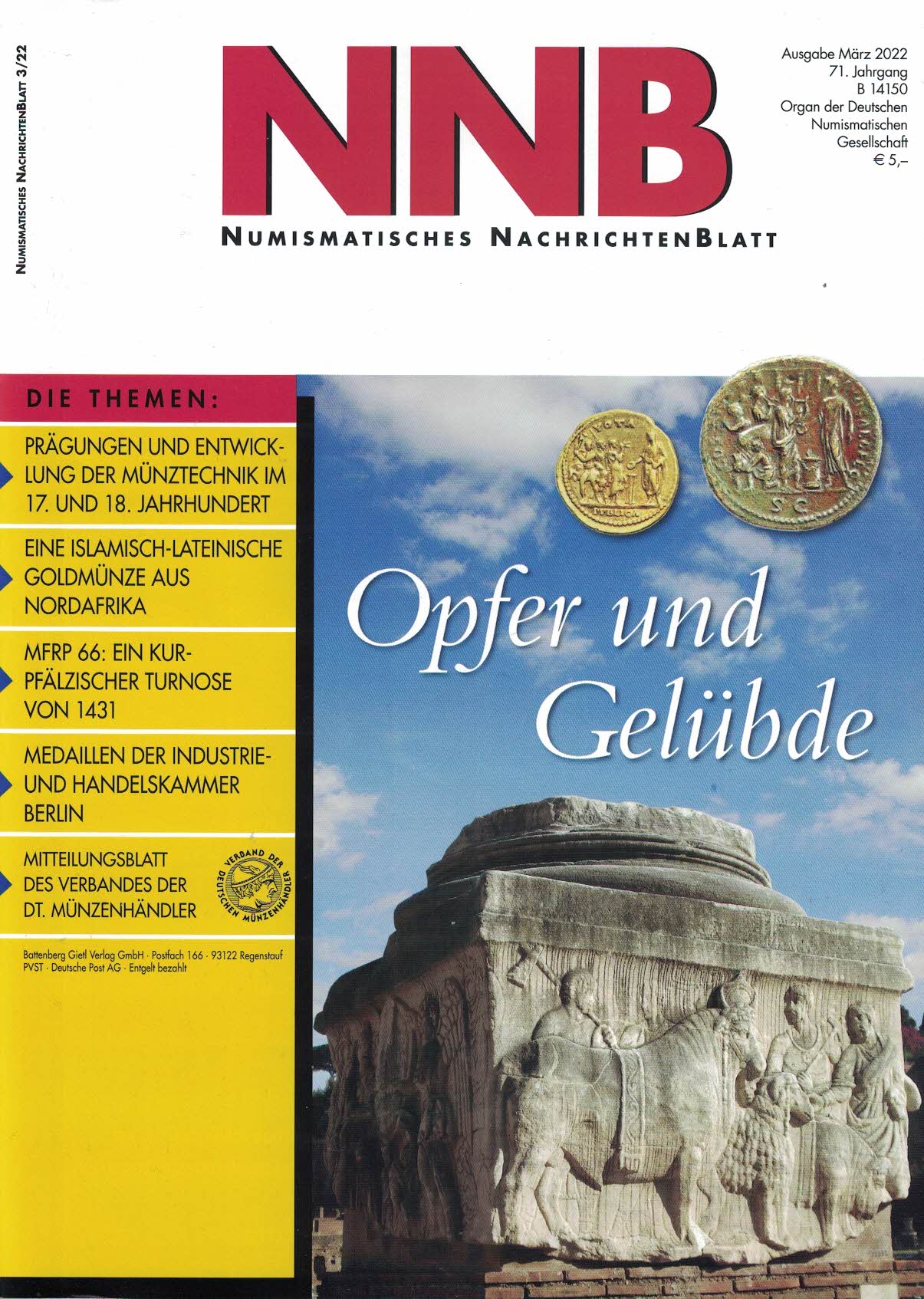

Ausgabe März 2022-Opfer und Gelübde

| 71. Jahrgang 03/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelbilder: Opferszenen sind auf römischen Münzen seit der Republik immer wieder zu finden. Das Motiv war aus politischen und religiösen Gründen offensichtlich sehr wichtig und diente den Kaisern auch, die Anerkennung ihrer Herrschaft zu steigern. Der Aureus bezieht sich auf die Vicennalien Kaiser Hadrians, die im Jahr 137 n. Chr. begangen wurden. Mit der Reverslegende VOTA PVBLICA zeigt die Münze im Detail den Ablauf der Gelübde mit der Opferhandlung. Rechts steht der Kaiser mit verhülltem Haupt und bringt über einem Dreifuß ein Trankopfer (libatio) dar, indem er aus einer Patera Öl oder Wein in das Altarfeuer gießt oder Weihrauch in die Flamme streut. Der zu den Göttern aufsteigende Rauch sollte sie wohlwollend stimmen. Das so genannte Voropfer konnte auch im Tempelinnern stattfinden. Die linke Seite der Darstellung bezieht sich auf das blutige Tieropfer - in diesen Fall ein Stier -‚ das grundsätzlich vor dem Tempel stattfand. Der As, eine Prägung des Domitian (81-96 n. Chr.) mit der Legende LVD(i) SAEC(ulares) FEC(it), wurde zur Säkularfeier 88 n. Chr. geprägt und bezieht sich auf die Spiele, die anlässlich dieses Jubiläums gestiftet wurden. Die Darstellung ist ähnlich der auf dem Aureus Hadrians mit der Opferszene, aber mit dem Unterschied, dass auf diesem Exemplar eine Person die Handlung auf einem Doppelaulos, ein weiterer auf einer Lyra begleitet. Hintergrund: Die unter Diokletian errichtete Säulenbasis vom Tetrarchenmonument auf dem Forum Romanum aus dem Jahr 303 n.Chr. zeigt auf einer Seite eine Opferszene wie auf den Münzen. Auf den anderen drei Seiten sieht man einen von zwei Victorien gehaltenen Schild mit Weihinschrift, eine Prozession der Senatoren und auf der wichtigsten Seite den Kaiser beim Trankopfer, von wichtigen Priestern und personifizierten Gottheiten umgeben. Foto: wikimedia, Procopius

|

||||

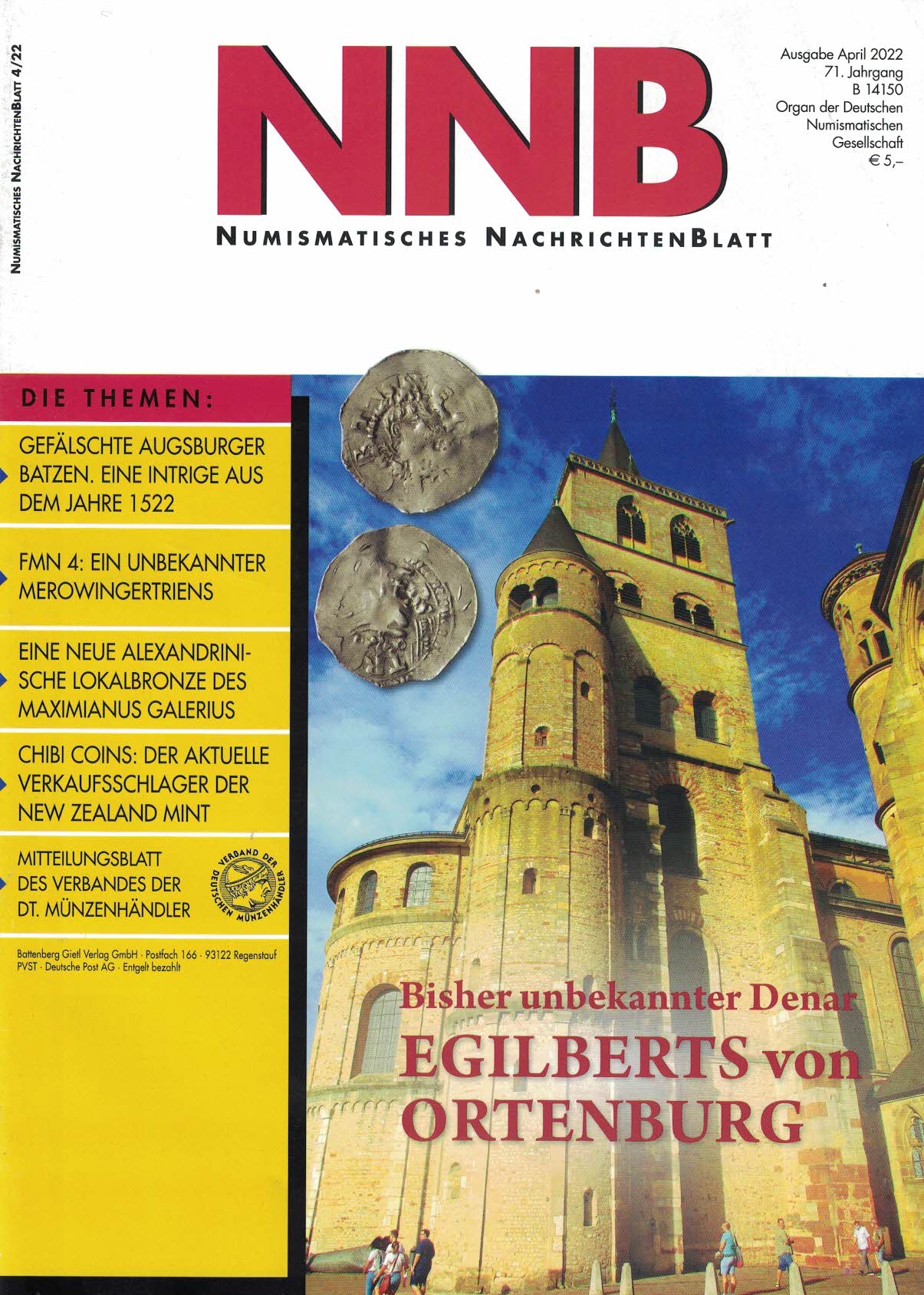

Ausgabe April 2022-Bisher unbekannter Denar Egilberts von Ortenburg

| 71. Jahrgang 04/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmünze: Ein Denar von Erzbischof Egilbert von Trier (1079-1101) überrascht durch das ungewöhnliche Fehlen des (Erzbischofs-)Titels. Die Erklärung dafür liegt wohl in den außergewöhnlichen Umständen seiner Erhebung in dieses Amt, die einen (vorläufigen) Verzicht auf die Verwendung des Titels plausibel erscheinen lässt: Der exkommunizierte Egilbert erhielt trotz päpstlichen Verbots Ring und Stab durch einen gebannten König. Zuvor hatte er weder für seine Wahl eine Mehrheit erzielen noch einen Bischof finden können, der bereit gewesen wäre, ihn zu weihen. Diese wirren Verhältnisse sind nicht untypisch für die Zeit des Investiturstreits und haben in dem hier erstmals vorgestellten Gepräge einen fassbaren Ausdruck gefunden.

Im Hintergrund: Die Hohe Domkirche St. Peter zu Trier, im Kern in konstantinischer Zeit entstanden, ist die älteste Bischofskirche Deutschlands und war auch die Bischofskirche von Egilbert. Quelle: wikimedia

|

||||

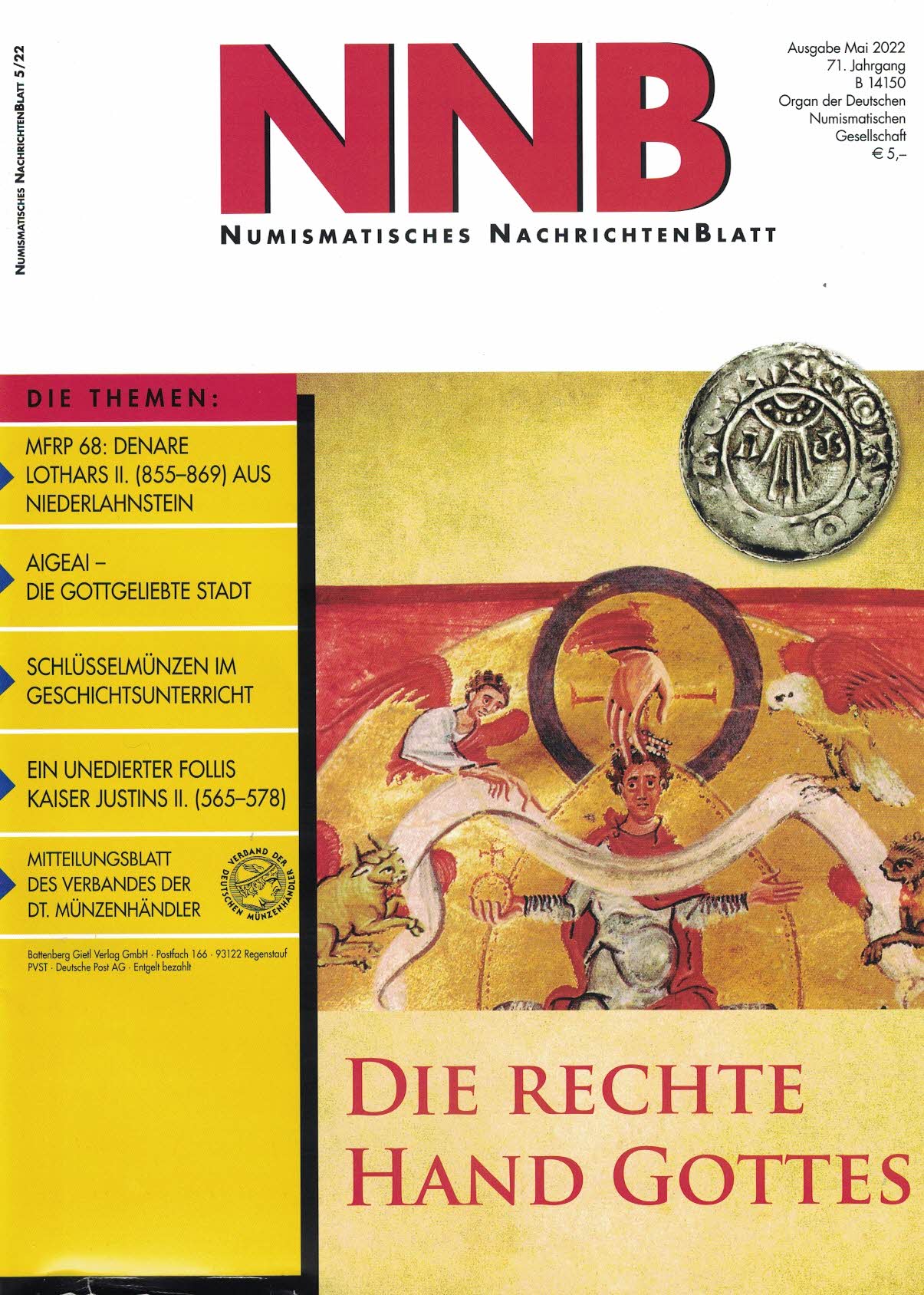

Ausgabe Mai 2022-Die rechte Hand Gottes

| 71. Jahrgang 05/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmünze: Seit der Spätantike taucht in der christlichen Bilderwelt die aus dem Himmel kommende Hand auf, um Gottes Willen anzuzeigen. Seit der Spätantike sind die ersten Übernahmen in die christliche Ikonographie festzustellen. Später finden sich Beispiele in der Kunst Westeuropas und Byzanz ebenso wie in Armenien. Die frühesten Münzbeispiele aus dem Römisch-Deutschen Reich stammen aus Niederlothringen. Zu nennen ist hier die Titelmünze, eine Prägung der Gräfin Adela im ostniederländischen Hamaland. Hintergrundbild: Im Aachener Liuthar-Evangeliar (entstanden um das Jahr 1000) erscheint die rechte Hand Gottes in einem blauen Nimbus und krönt Kaiser Otto III. (Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/ Liuthar-Evangeliar)

|

||||

Ausgabe Juni 2022 - Das Antike Troizen

| 71. Jahrgang 06/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmünzen: Die Münzen von Troizen sind gleichermaßen selten wie außergewöhnlich; als einzige Stadt der Peloponnes nutzte Troizen den attischen Standard (ca. 17,2 g die Tetradrachme). Häufige Motive sind der Kopf der Athena und der Dreizack des Poseidon. Damit wird auf den mythologischen Konflikt zwischen Athena und Poseidon um den Besitz von Troizen angespielt, der von Zeus gelöst wurde und dazu führte, dass das Volk beide gleichermaßen anbetete. Hintergrund: Das antike Troizen. An der Ostküste der Peloponnes präsentiert sich in einer wunderschönen, kaum besiedelten Küstenlandschaft am Berghang zwischen Blumenfeldern, Oliven- und Zitronenhainen mit Blick auf den Saronischen Golf bis hinüber zur attischen Küste die archäologisch bedeutendste Stätte der östlichen Argolida-Halbinsel, die antike Stadt Troizen. Südlich der Halbinsel Methana, nahe dem modernen Ort Trizina befand sich hier der Zufluchtsort für Athens Bevölkerung, als die Perser 480 v. Chr. in Attika einfielen. |

||||

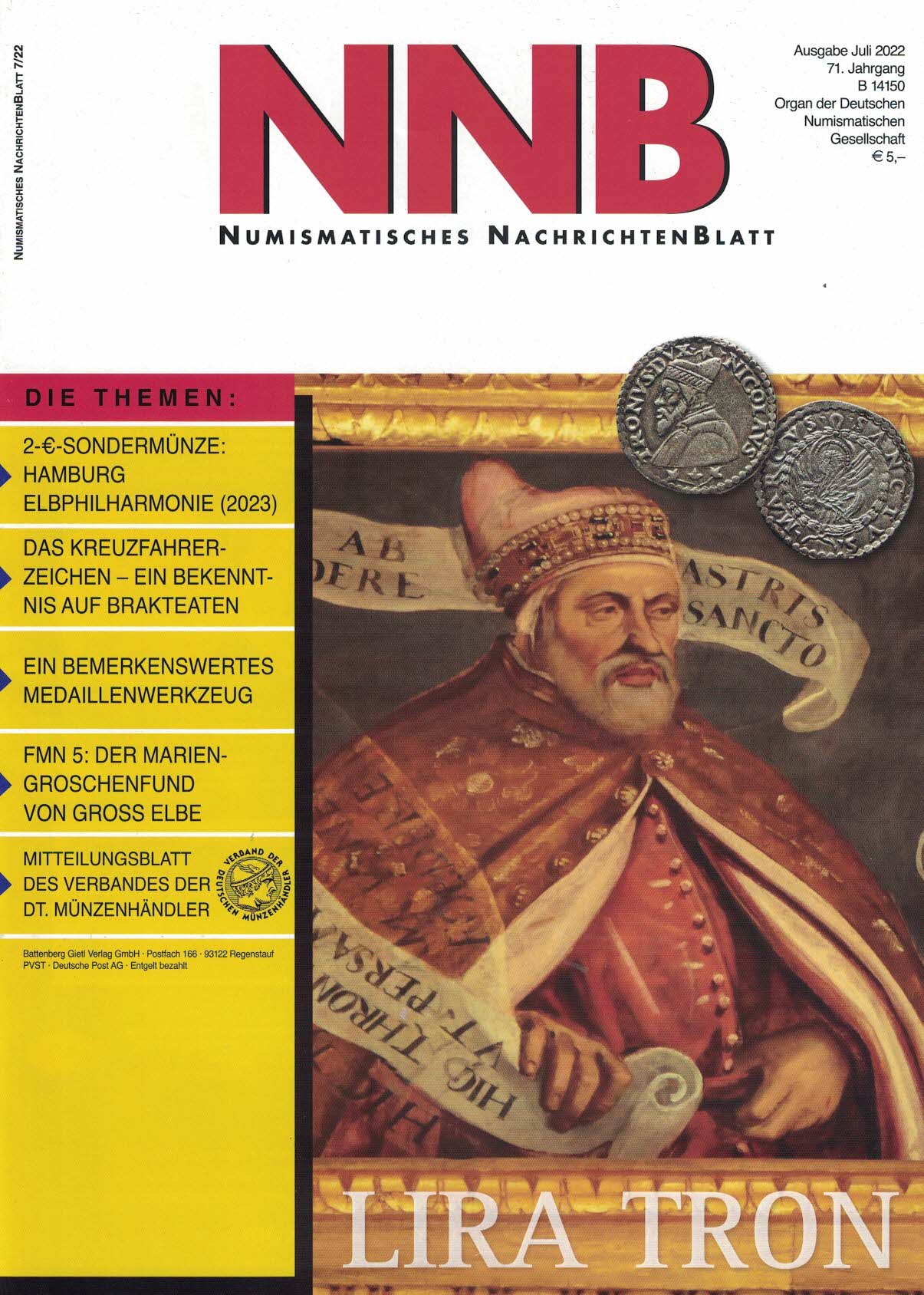

Ausgabe Juli 2022 - Lira Tron

| 71. Jahrgang 07/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmünze: Nicoló Tron (1471-1473), Lira Tron, Silber, 6,470 g, 1472-73. Vs.: Büste des Dogen nach links, Umschrift NICOLAVS TRONVS DVX, unten drei Blüten. Rs.: sitzender Markuslöwe, Umschrift SANCTVS MARCVS Mit der Lira Tron wurde erstmals aus der Zeit der Münzreform Karl des Großen (768-814) als Rechnungseinheit bzw. Rechnungsmünze existierenden Lira eine real geprägte, wertige Silbermünze. Gleichzeitig war die Lira Tron die erste und (fast) einzige Porträtmünze Venedigs und die erste Porträtmünze der Renaissance überhaupt. Frühere Darstellungen von Herrscherpersönlichkeiten auf Münzen im Mittelalter« wie das Bildnis des staufischen Königs von Sizilien und deutschen Kaisers Friedrich II. auf den stilprägenden Augustalen, waren idealisierte Darstellungen, die wenig mit realistischen Porträts gemein hatten. Hintergrund: Porträt der Dogen Nicoló Tron von Domenico Robusti, genannt Tintoretto (1560-1635) im Saal des Großen Rates im Dogenpalast, Venedig |

||||

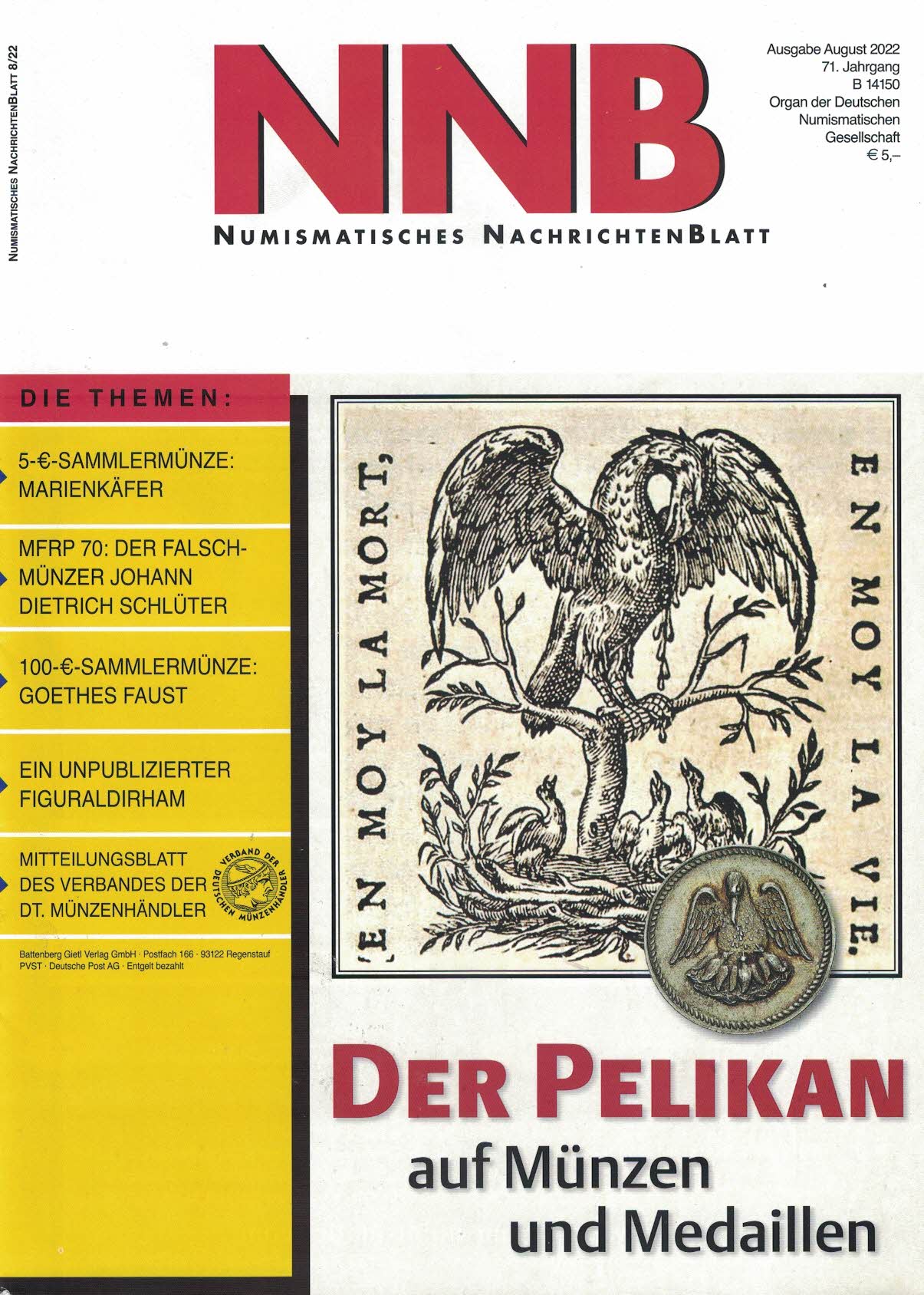

Ausgabe August 2022 - Der Pelikan auf Münzen und Medaillen

| 71. Jahrgang 08/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelbild: Vorderseite der Jubiläumsmedaille der „Männergesellschaft" in Haarlem/Niederlande von 1903. Das Bild des Pelikans, der mit dem aus seiner Brust hervorquellenden Blut seine Jungen, die er selbst zuvor getötet hat, wieder zum Leben erweckt bzw. der - in vereinfachter späterer Auffassung - mangels anderer Nahrung seine Jungen mit seinem eigenen Fleisch und Blut füttert, geht auf den „Physiologus“ zurück. Es handelt sich dabei um ein seit frühchristlicher Zeit verbreitetes illustriertes Naturkunde-und speziell Tierbuch mit natursymbolischem Inhalt und einer Vermischung von mythologisierender Zoologie und christlicher Glaubenslehre. Im Hintergrund: Signet des in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts tätigen Pariser Buchdruckers Jérôme de Marnef (vgl. S. 293, Tabelle 2, Nr. 4.2) |

||||

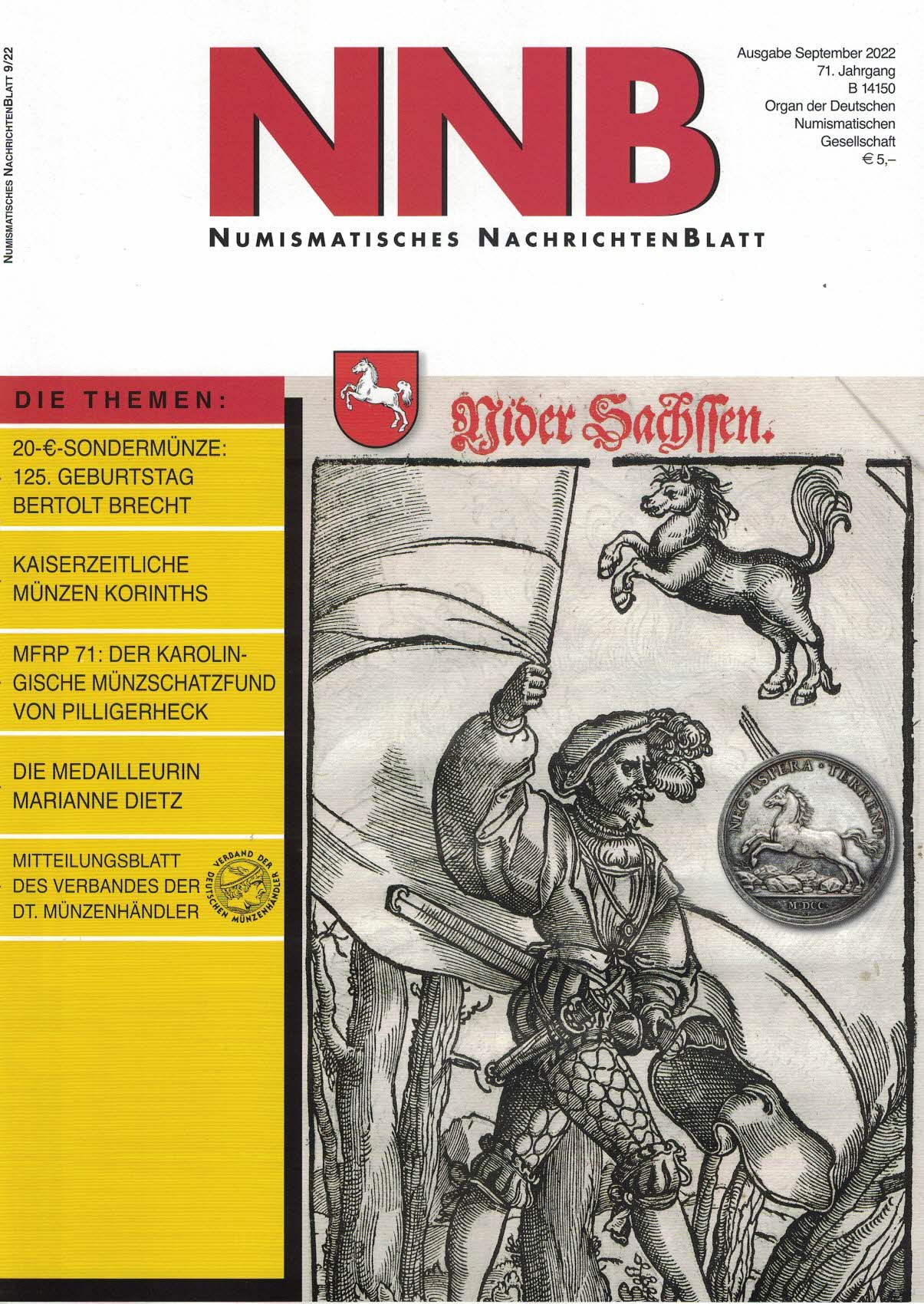

Ausgabe September 2022 - Nider Sachssen

| 71. Jahrgang 09/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmedaille: Eine Medaille Kurfürst Georg Ludwigs von Braunschweig-Lüneburg von Raimund Faltz bildet ein Pferd über einer unwegsamen Felsenlandschaft ab und verkörpert so die fürstliche Devise „NEC ASPERA TERRENT“, also „Auch Widrigkeiten schrecken nicht“. Hier liest man das Pferd als persönliches Symbol des Kurfürsten, der 1714 in Personalunion König Georg I. von Großbritannien wurde und das Sachsenross zu den beiden Leoparden und den steigenden Löwen ins britische Wappen übernahm. Ab 1814 repräsentierte das Sachsenross das Königreich Hannover, später die preußische Provinz Hannover und schließlich das Bundesland Niedersachsen. Hintergrund: Dass die Welfen gerne das Pferd als Wappen führten (und damit vermutlich auf den legendären Widukind und die sächsischen Stammlande verwiesen), belegen viele Wappenbücher des 16. Jahrhunderts, die das Ross als niedersächsisches Wappen anführen. Seit dieser Zeit ist die weite Verbreitung des Rosses als Symbol für die welfischen Lande in der Bildkunst zu beobachten.

|

||||

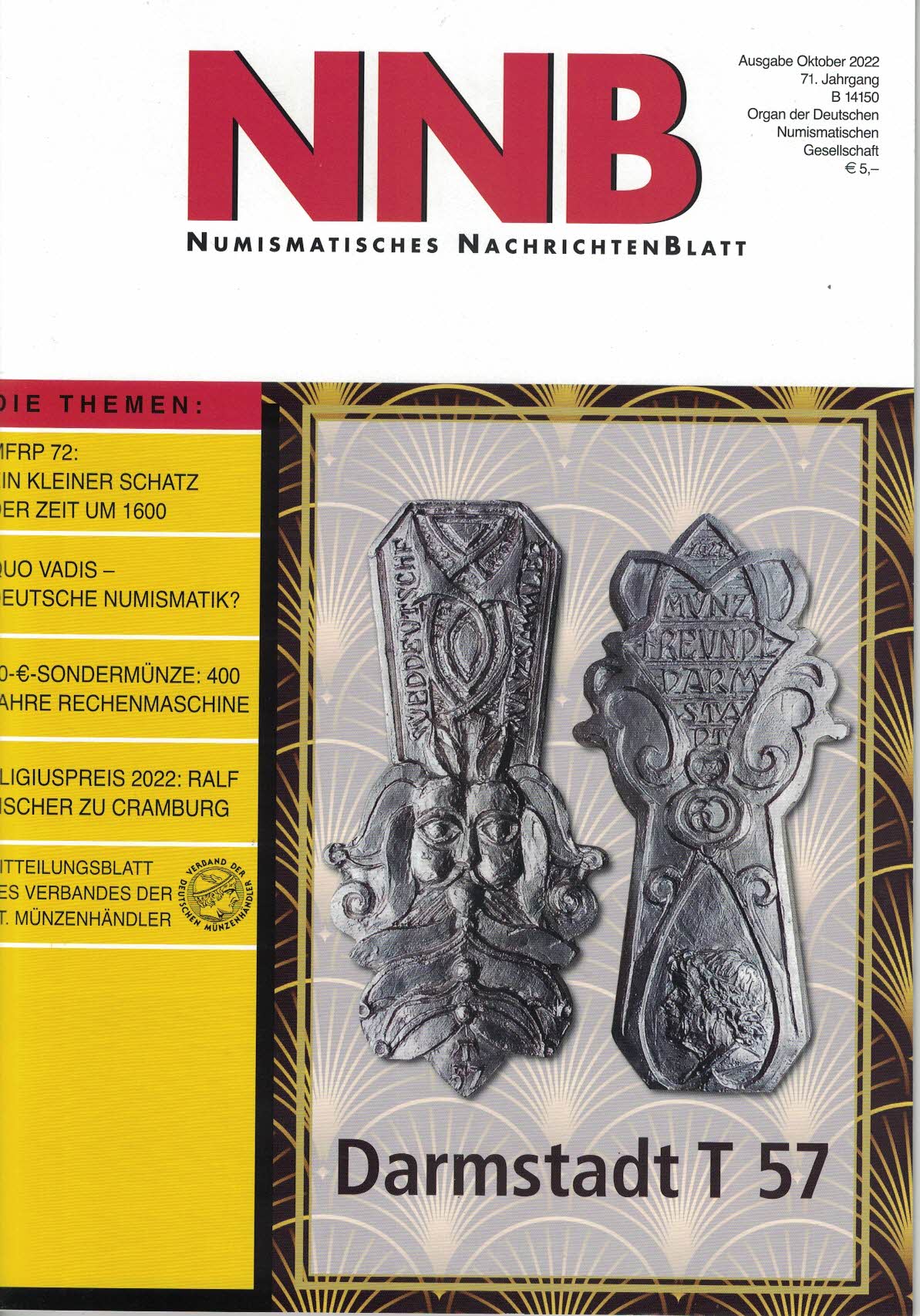

Ausgabe Oktober 2022 - Darmstadt T 57

| 71. Jahrgang 10/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelbild: Es war lange eine „Ehrensache“ dass die das Süddeutsche Münzsammlertreffen ausrichtenden Vereine dazu auch eine Medaille emittierten. Oft gab es diese Medaillen in verschiedenen Metallen oder zusätzlich noch Anstecknadeln oder Buttons. Diese stetige Medaillenreihe setzte den beteiligten Vereinen und Gesellschaften ein unvergängliches Denkmal, sie zeichnete im Laufe der Jahre immer deutlicher die Geschichte des Münzensammelns in der Bundesrepublik Deutschland und spiegelte auch die Entwicklung der Medaillenkunst, weil die Vereine immer öfter darauf achteten, nicht nur eine gleichförmige Zweckmedaille, sondern innovative Kunstmedaillen führender Medailleure vorzulegen. Für die ersten Jahrzehnte ist das nachzulesen und nachzuschauen in „Rainer Albert: Die Medaillen und Abzeichen der Süddeutschen Münzsammlertreffen 1966-2015. Schriftenreihe der Numismatischen Gesellschaft Speyer, Bd. 54, Speyer 2015“. In den letzten Jahren kam diese Tradition ins Stocken. Umso begrüßenswerter ist es, dass nun die Münzfreunde Darmstadt zu dem von ihnen ausgerichteten 57. Süddeutschen Münzsammlertreffen nicht nur an die bestehende Medaillenreihe wieder angeknüpft haben, sondern dies auch mit einer sehr modernen Medaille tun, die bei Sammlern und Künstlern sicher Resonanz finden wird. - Lesen Sie zur Medaille auf S. 365. Hintergrunddekor: https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/art-deco-musterdesign-mitfarbverlauf_14213350.htm

|

||||

Ausgabe November 2022-Geschichten um einen halben Speciesdaler

| 71. Jahrgang 11/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmünze: Norwegen, Christian IV. (1588-1648), 1/2 Speciesdaler 1639, Mzst. Christiania. Vs.: Brustbild des Königs mit Krone und Harnisch nach rechts mit Wahlspruch REGNA FIRMAT PIETAS (Die Frömmigkeit stärkt die Königreiche), Umschrift CHRISTIANVS IIII D G DANI NOR REX; Rs.: Bekrönter Löwe mit geschwungener Axt nach links, Umschrift BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT (Der Segen des Herrn macht sie reich). Das abgebildete Exemplar ist eine Fundmünze aus dem Landkreis Verden. Hintergrund: Christian IV, (1577-1648), Porträt von Pieter Isaacsz, ca. 1611-1616. Dänisches Nationalhistorisches Museum Schloss Frederiksborg, wikipedia RK Dimages, Art-work number 5549. Christian IV. war König von Dänemark und Norwegen von 1588 bis 1648. Durch Krieg versuchte er wiederholt, seinen Staat zu einer Großmacht zu machen, was aber nicht gelang. Aus einer dieser kriegerischen Unternehmungen stammt die abgebildete Titelmünze. |

||||

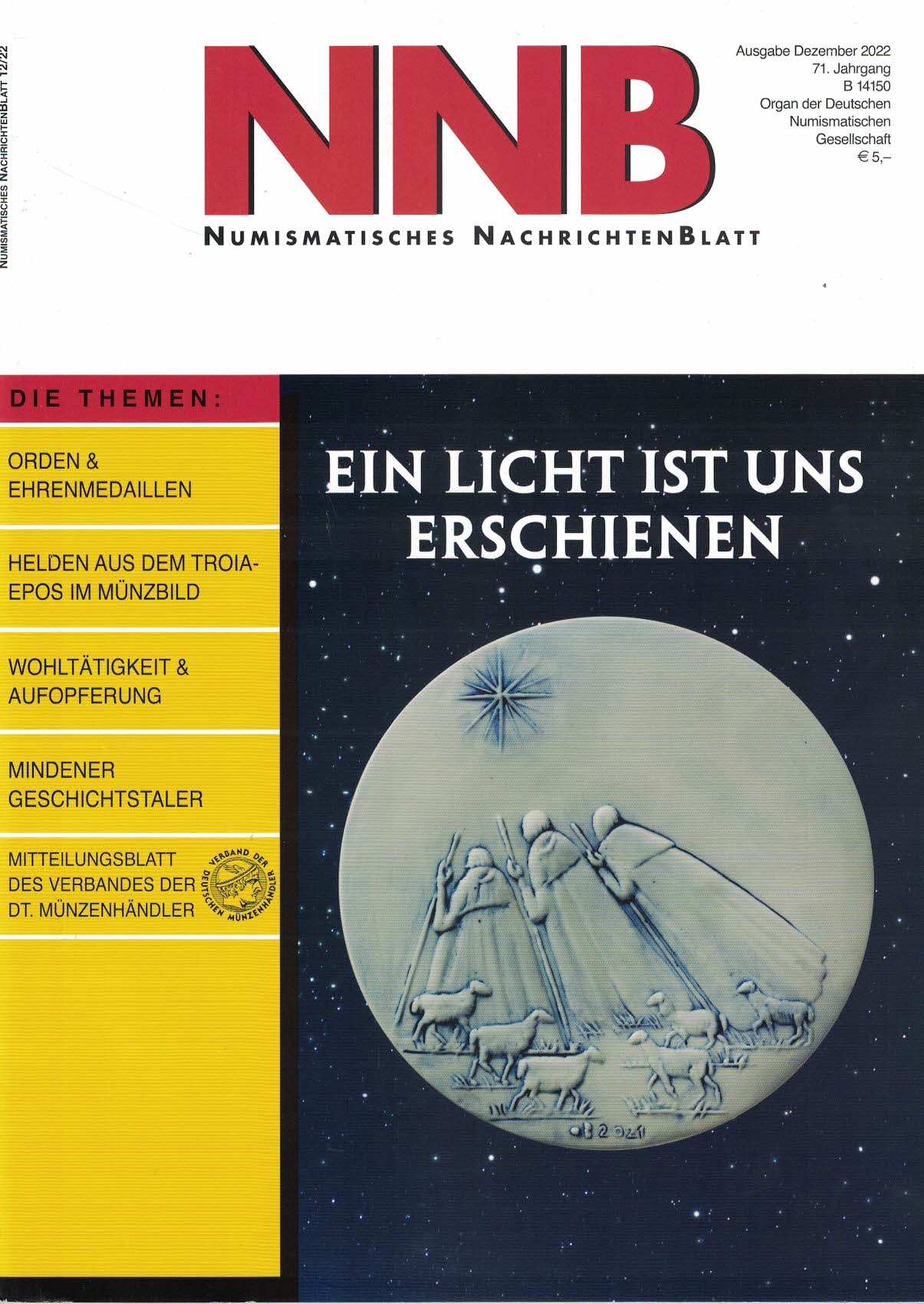

Ausgabe Dezember 2022-Ein Licht ist uns erschienen

| 71. Jahrgang 12/2022 | Themen | |||

|

|

|

|||

|

Titelmedaille: Friedrich Brenner, „Hirten im Feld“. Einseitige Porzellanmedaille, glasiert mit Kobaltblau, 2021, 143 mm Durchmesser. Ursprünglich als Beitrag zum Münzwettbewerb 25-Euro-Weihnachtsmünze „Herrnhuter Stern“ eingereicht. Friedrich Brenner variiert das bekannte Motiv der Hirten auf dem Feld, denen ein Engel und/oder ein Licht erscheint und die die Botschaft hören, dass der Heiland geboren wurde, indem er den „normalen“ Weihnachtsstern durch den Herrnhuter Stern ersetzt, der erst vor ca. 150 Jahren entstanden ist. So führt der (Herrnhuter) Stern auf Brenners Medaille sehr wohl auch zu Jesus, aber nicht zu dem vor 2000 Jahren neugeborenen Kind, sondern zu dem heutigen Herrn und Gott der Christenheit, der ganz im Sinne der Herrnhuter Brüdergemeine auch der helfende und tröstende Gott ist: „Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.“ (Johannes 12,46) Hintergrundbild: stock.adobe.com, ohishiftl

|

||||

Jahresinhaltsverzeichnis 2022

| Jahresinhaltsverzeichnis 2022 |

||

|

Allgemeines

Antike

Mittelalter

Neuzeit

Medaillen, Plaketten, Marken, Gemmen, Orden etc.

Münzneuheiten

Literatur. 2022, S. 79, 121, 155, 200, 235, 271, 314, 392, 434

Literaturbesprechungen der Titel

Münzfunde Münzfunde aus Niedersachsen FMN

Münzfunde aus Rheinland-Pfalz

Personalia

Termine. 2022, S. 34, 78, 119, 153, 201, 234, 270, 313, 355, 390, 433, 470

Numismatische Kommission. 2022, S. 349

Deutsche Numismatische Gesellschaft. 2022, S. 36, 158, 272, 393

Vereinsnachrichten. 2022, S. 36-40, 158-162, 272-278, 393-398

|